🔖 長話短說 🔖

- 釐清 Log 目的:Log 不只是為了抓 Bug。它更是效能分析、使用者行為追蹤、安全稽核的基礎,是打造系統可觀測性的第一步。

- 善用 Log 分級:別把所有資訊都當成

Error!學會使用Info、Warning等級別,能讓你在關鍵時刻快速過濾雜訊,找到問題根源。- 擁抱結構化日誌:告別純文字 Log。採用 JSON 等結構化格式,能讓 Loki、ELK 等工具發揮最大戰力,實現高效的搜尋與告警。

- 結合錯誤處理:

catch到例外時,別只記錄錯誤訊息。完整的上下文 (Context) 與堆疊追蹤 (Stack Trace) 才是快速解案的關鍵線索。

幾個月前,跟團隊成員討論開發維運時,對於 Log 與 Error Handling 的一些觀念。整理後,也同步分享給大家。

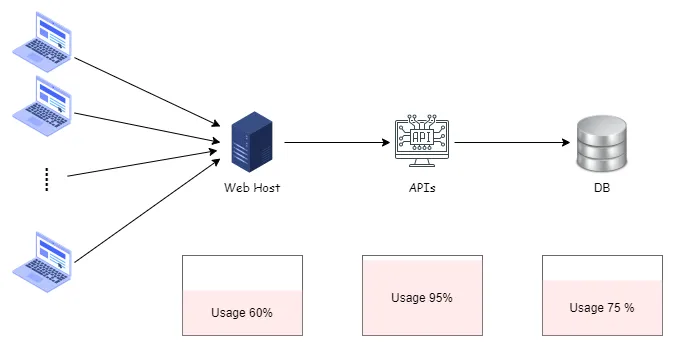

有參與維運的朋友都可以理解,當系統出現如下圖所示的效能瓶頸或非預期錯誤時,一個良好規劃的日誌系統,是快速定位問題、解決問題的最重要工具。

好的 Log 讓你快速找到問題,不好的 Log 只能通靈。

在系統發生問題時,我們都希望透過 Error Handing 攔截到非預期異常的 Log,其內容明確記錄著異常相關資訊,以便盤查問題。

換個角度來看,Log 與 Error Handling 是確保系統穩定性與可維護性的核心環節。

但在開發實務中,對於 Log 或 Error Handling 的設定與規劃,常常會令人頭大。

- 寫得多,擔心儲存空間使用過多、內容過多無意思資訊

- 寫得少,又怕該記錄的資訊,沒有記錄到。

- 那些情況要視為異常,那些情況又要視特殊處理流程?

Log 的目的是什麼?

在討論如何記錄 Log 之前,我們需要先對齊一個共識:「為什麼我們需要 Log?」

雖然我們常用 Log 來追蹤與分析系統運作過程或異常訊息。

但它的目的涵蓋了更廣的範圍:

- 問題追蹤與除錯 (Troubleshooting & Debugging):這是最主要的目的。當錯誤發生時,開發者需要依賴 Log 來重現問題、理解當時的系統狀態與執行流程。

- 效能監控與分析 (Performance Monitoring):透過記錄關鍵操作的執行時間,我們可以分析系統的效能瓶頸在哪個環節。例如,上圖中 API 負載高達 95%,我們可以透過 Log 分析是哪個 API 端點、或是哪個資料庫查詢佔用了大量時間。

- 使用者行為分析 (User Behavior Analysis):記錄使用者的關鍵操作,可以幫助產品團隊理解使用者如何與系統互動,作為未來優化的依據。

- 安全稽核 (Security Auditing):記錄所有敏感操作(如登入、權限變更、資料刪除),以便在發生資安事件時進行追溯。

但我們就只先針對 問題追蹤與除錯 的部份進行討論,畢竟這是我們日常開發與維為運最常遇到的。

Log 的分級 (Log Level)

為了在大量的 Log 中快速找到有用的資訊,我們對 Log 進行分級,不同的 Log Level 代表了不同的重要性與緊急程度。

常見的 Log Level 如下:

| 等級 | 說明 |

|---|---|

| Trace / Verbose | 最詳細的資訊,通常只在開發階段為了追蹤特定流程而開啟。 |

| Debug | 用於開發與除錯階段的資訊,比 Trace 更精簡。 |

| Information | 記錄系統正常運行的關鍵事件,如服務啟動、使用者登入、完成一筆交易等。生產環境最常用級別。 |

| Warning | 非預期情況但系統還可運行,例如呼叫非必要第三方服務失敗或快取未命中。 |

| Error | 明確的錯誤,導致某功能無法正常完成,通常需要開發人員處理。 |

| Fatal / Critical | 嚴重錯誤,可能導致整個應用程式無法繼續運行。 |

📝 資訊補充 📝

在生產環境中,通常會將 Log Level 設定為

Information或Warning,以避免產生過多的 Log 檔案,增加儲存成本與分析難度。

但我個人最常使用的是 Information、Warning、Error 這三種類別。

以下為上述 log 級別(Information、Warning、Error)的整理與重點說明:

| 等級 | 定義 | 重要性與處理方式 |

|---|---|---|

| Information | 一般系統事件或流程資訊,主要用於觀察、追蹤程式運作階段。 | 重要性不一定,可用於事後追查,或了解系統當下處於什麼流程。 |

| Warning | 系統出現非預期但可被接受的異常情境,違反預設情境但未造成重大影響。 | 屬於異常狀況,不必馬上處理,屬於可以事後追蹤與修正的情境。 |

| Error | 發生錯誤導致功能無法正常運作,必須立刻注意與處理。 | 為緊急且重要的狀態,需馬上介入排查與修復,以免持續影響系統運作。 |

而且,隨著系統的發展,原本的 Log Level 可能會發生調整或拔除,並非一成不變。

例如,一開始新功能上線,為了確保功能的正確性或穩定性,可能會加上一堆的 Log。半年後,功能正常穩定,就可能會拔除非必要的 Log。

該記錄什麼內容?

一筆有效的 Log,應該像一個完整的「案發現場紀錄」,提供足夠的線索讓我們破案。

而且,現在系統每日產生的 Log 數量龐大,我們也不可能用記事本,一筆筆的翻找,基本上都是使用日誌系統來進行解析及查詢。例如 Seq 🔗、Grafan 🔗

因此,結構化日誌 (Structured Logging) 是非常個人目前推薦的作法。相較於純文字,JSON 格式的 Log 更容易被日誌系統解析與查詢。

一筆好的 Log 應至少包含以下資訊:

- 時間戳記 (Timestamp):事件發生的精確時間。

- 日誌級別 (Log Level):

INFO,WARN,ERROR等。 - 訊息 (Message):簡潔明瞭的事件描述。

- 上下文資訊 (Context):

TraceId/CorrelationId: 用於追蹤一個請求在多個服務之間的完整路徑。UserId/TenantId: 哪個使用者或租戶觸發的事件。ClassName/MethodName: 事件發生的程式位置。

- 例外資訊 (Exception Details):(僅在 Error Level)

- 錯誤類型 (Exception Type)

- 錯誤訊息 (Error Message)

- 完整的堆疊追蹤 (Stack Trace)

範例:

{

"Timestamp": "2023-07-30T10:15:30.123Z",

"Level": "Error",

"Message": "Failed to process payment for order.",

"TraceId": "4bf92f35-7f2a-4a7e-8a3a-5e9d6b7c8a1d",

"UserId": "user-123",

"Order_Id": "order-456",

"Exception": {

"Type": "System.Data.SqlClient.SqlException",

"Message": "Timeout expired. The timeout period elapsed prior to completion of the operation or the server is not responding.",

"StackTrace": "at System.Data.SqlClient.SqlConnection.OnError(SqlException exception, Boolean breakConnection, Action`1 wrapCloseInAction)

at System.Data.SqlClient.TdsParser.ThrowExceptionAndWarning(TdsParserStateObject stateObj, Boolean callerHasConnectionLock, Boolean asyncClose)

..."

}

}以個人為例,我目前經手的專案,大多都是採用 .NET 開發,其中的 Log 套件,都是使用 Serilog 來進行結構化日誌的記錄。

Error Handling 的策略

記錄 Log 是在錯誤發生之後的補救措施,而一個穩健的錯誤處理 (Error Handling) 策略,則能在錯誤發生的當下就做好控制,防止錯誤擴散。

錯誤處理是軟體開發中不可或缺的一環,尤其在分散式系統中,錯誤處理與 Log 記錄密切相關。

目前業界上,也有不少文章在討論錯誤處理的最佳實踐。

以下是個人認為,在設計與規劃錯誤處理時,應該考慮的幾個關鍵要點:

不要吞掉例外 (Don’t Swallow Exceptions)

以前在 Code Review 其他人的程式碼時,偶爾會看到這樣的寫法:

try

{

// 嘗試執行某些操作

}

catch (Exception ex)

{

// 捕捉到例外,但什麼都不做

}這樣的寫法是非常不好的習慣,這會讓問題石沉大海,難以追蹤。

若是要捕捉 Exception 而不進行任何處理,是有其特殊情境考量的,至少應該記錄下來,避免真的有那一天,系統發生問題時,卻沒有任何線索可循。

反之,若沒有特殊情況,應該避免這樣的寫法。

不要過度捕捉例外 (Avoid Over-Catching Exceptions)

在開發中,應該只捕捉那些我們確實能夠處理的例外。

在實務上,個人建議只處理預期需處理的異常,其他未考量到的例外,交由上層統一處理。

若後續針對未考量的例外討論,決定增加此異常的處理,這時候再回頭來進行處理就可以了。

在對的地方處理例外

通常在應用程式的邊界(如 API Controller、訊息佇列的消費者)進行集中的例外處理與記錄。

除非在業務邏輯中有明確的錯誤處理與恢復機制(例如重試),否則不要在業務邏輯深處過度捕捉例外。

例外處理的責任應分層清楚:

| 層級 | 處理方式 |

|---|---|

| 應用邊界(API Controller、訊息消費者) | 集中記錄、回應使用者友善錯誤 |

| 業務邏輯層 | 只有當有明確的錯誤處理策略(如重試、補償)時才捕捉 |

| 基礎建設層(資料庫、外部 API) | 可以封裝底層例外為自訂例外,向上拋出讓上層判斷處理 |

記錄完整的例外資訊

如上述範例所示,務必記錄完整的 Exception 物件,特別是 StackTrace,它是定位問題根源的最關鍵資訊。

當我們確實需要捕捉例外時,記錄以下資訊是基本要求:

ex.Message(例外訊息)ex.StackTrace(堆疊追蹤,最重要)ex.InnerException(內部例外,若有)

目前大多的套件,基本上都會自行記錄以上的資訊。以 C# 而言的套件中,直接使用下方的寫法,達成目標。

_logger.LogError(ex, "Failed to process order. OrderId: {OrderId}", orderId);全域例外處理

若是在 Webapi 的情境,與其在業務邏輯的各個角落散布 try-catch,避免錯誤資訊直接暴露給前端,還不如採用全域例外處理 (Global Exception Handler) 的模式。(例如在 ASP.NET Core 中可以透過 Middleware 來實現)

這樣做的好處如下:

| 好處 | 說明 |

|---|---|

| 集中處理 | 將錯誤處理邏輯集中管理,避免在各處撰寫重複的 try-catch 程式碼,提高可維護性。 |

| 統一格式 | 確保所有未被捕獲的例外,都能用統一的格式回傳給前端,並以統一的格式寫入 Log。 |

| 提升安全性 | 攔截所有內部錯誤,只回傳通用的錯誤訊息(例如:發生未預期的錯誤,請稍後再試),同時將詳細的 Exception 資訊記錄到 Log 中,避免將堆疊追蹤等敏感資訊暴露給前端。 |

這樣的做法不僅能提升系統的可維護性,還能確保錯誤處理的一致性與安全性。

小結

Log 與 Error Handling 是軟體開發中的「基礎建設」。雖然在功能開發初期容易被忽略,但一個穩定、可維護的系統,絕對建立在扎實的日誌與錯誤處理機制之上。

透過定義明確的 Log 目的、實施 Log 分級、採用結構化日誌,並結合有效的錯誤處理策略,我們才能在問題發生時,從容不迫地找出原因,快速恢復服務,進而打造出高品質的軟體系統。

補充資料

▶ 站內文章

▶ 外部文章